2025年8月,半导体行业迎来一场巨震:德州仪器(TI)正式启动史上最大规模涨价,覆盖超6万款产品型号,工业控制与汽车电子类芯片涨幅突破30%,其中工业级数字隔离器、车规电源管理芯片等关键器件价格飙升25%以上。这一轮涨价风暴直击中国工业自动化与新能源汽车产业链核心,迫使众多企业重新审视供应链安全策略——国产替代已从“备选项”升级为“必选项”。

一、TI涨价潮:高压下的产业链重构压力

- 规模与结构双冲击:本次涨价不仅规模空前(较6月涨价型号数量激增近20倍),且呈现显著分化态势——工业级16位ADC芯片单价从3.2美元飙升至4.1美元(涨幅28%),新能源车BMS隔离芯片涨价22%,而消费类芯片仅微调5%-15%。这种差异化定价策略暴露了TI在高端工业市场的强势话语权,却也加速了下游厂商的替代进程。

- 成本传导机制失效:工业与汽车领域的长验证周期使短期成本转嫁困难。以电动汽车为例,TI车规芯片涨价导致BMS和电机控制器成本骤增15%-20%,单车成本上升300-500元,车企陷入“涨价失市场”或“硬扛损利润”的两难困局。

- 政策与关税双重催化:中国芯片原产地追溯新规(以晶圆流片地征关税)使美系芯片面临125%额外关税,TI等厂商本土制造成本激增。双重压力下,国产替代窗口期全面打开——圣邦、纳芯微等本土企业已在车规LDO等领域实现突破,国产化率向30%迈进。

二、技术性能对决:Bruckewell的精准突破

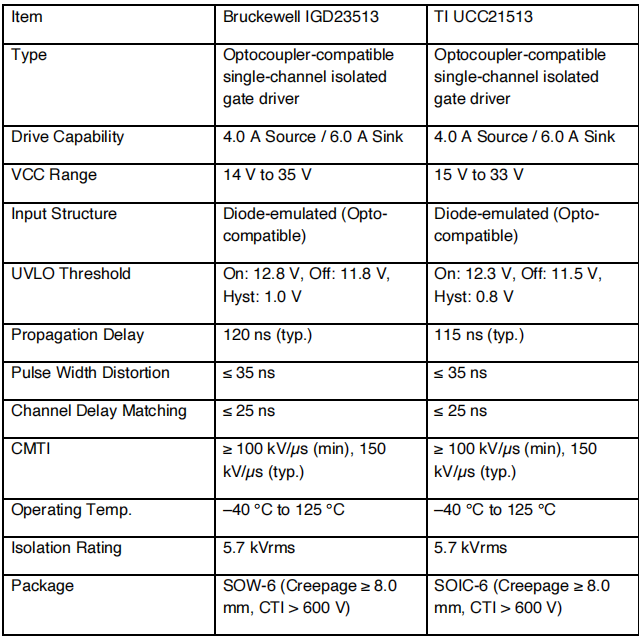

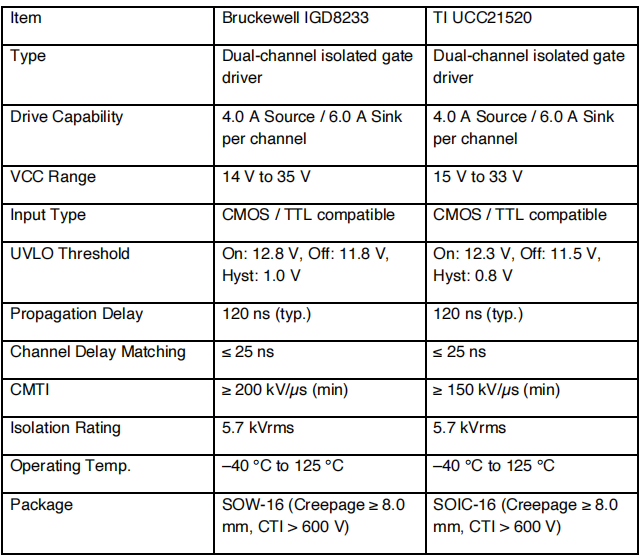

Bruckewell vs TI - Isolated Gate Driver Comparison

- IGD23513 vs TI UCC21513

- IGD8233 vs TI UCC21520

三、成本优势:替代动能的经济学逻辑

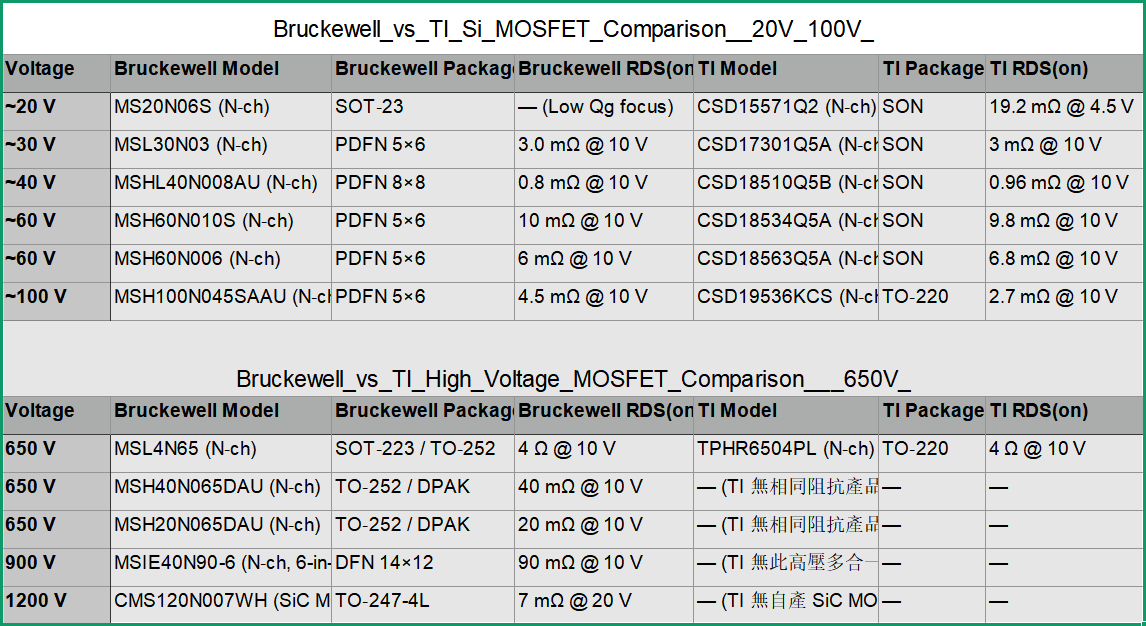

- 直接物料成本锐减:以三相逆变器模块为例,采用Bruckewell MOSFET+国产隔离驱动方案(如纳芯微NSi6602)替代TI“驱动+功率管”组合,单模块成本下降18%~25%。若全面替换TI驱动芯片(如UCC21520现价涨幅超25%),系统级降本可达30%。

- 隐性成本优化:国产方案交货周期稳定在8~12周,显著优于TI工控芯片当前16周交期,减少因缺货导致的停产风险。此外,TOLL封装兼容性使替换无需改版设计,产线切换成本近乎为零。

- 关税避险优势:依托本土晶圆厂流片(如中芯国际12英寸晶圆占比76.1%),Bruckewell规避美系芯片125%关税成本,价格结构更具可持续性。

四、供应链战略:构建国产化协同生态

面对TI涨价引发的供应链重构,领先企业已启动三级防御体系:

- 短期替代:在量产项目中采用Bruckewell MOSFET+国产驱动组合(如杰华特JW1550),6个月内完成认证切换;

- 中期协同:联合纳芯微、圣邦等企业开发“隔离驱动+MOSFET” 单芯片方案,进一步压缩系统尺寸与成本;

- 长期创新:共建SiC/GaN生态链,目标2026年在工业高端市场实现100%自主可控。